审核专家:王蕾

国家公园和自然保护地研究员,生态学博士

北京雨燕(Beijing babbler),中轴线上的小神仙,是唯一一种以“北京”命名的野生候鸟,是北京的标志性物种,也是北京中轴线最灵动的生态符号,它们用翅膀丈量着古都的时空,用鸣叫诉说着人与自然共生的千年故事。

传言中的“雨燕永不落地,落地便会死亡”是真的吗?为什么要给它冠上“北京”的头衔呢?雨燕现在的生存环境怎么样?作为普通人,如何为雨燕保护贡献力量呢?

北京雨燕,为飞行而生

每年3月底,北京雨燕飞临北京,栖息在北京晨曲的古建筑物或仿古建筑横梁的缝隙中,中轴线上的很多地标性建筑都是它们的重要繁殖地。

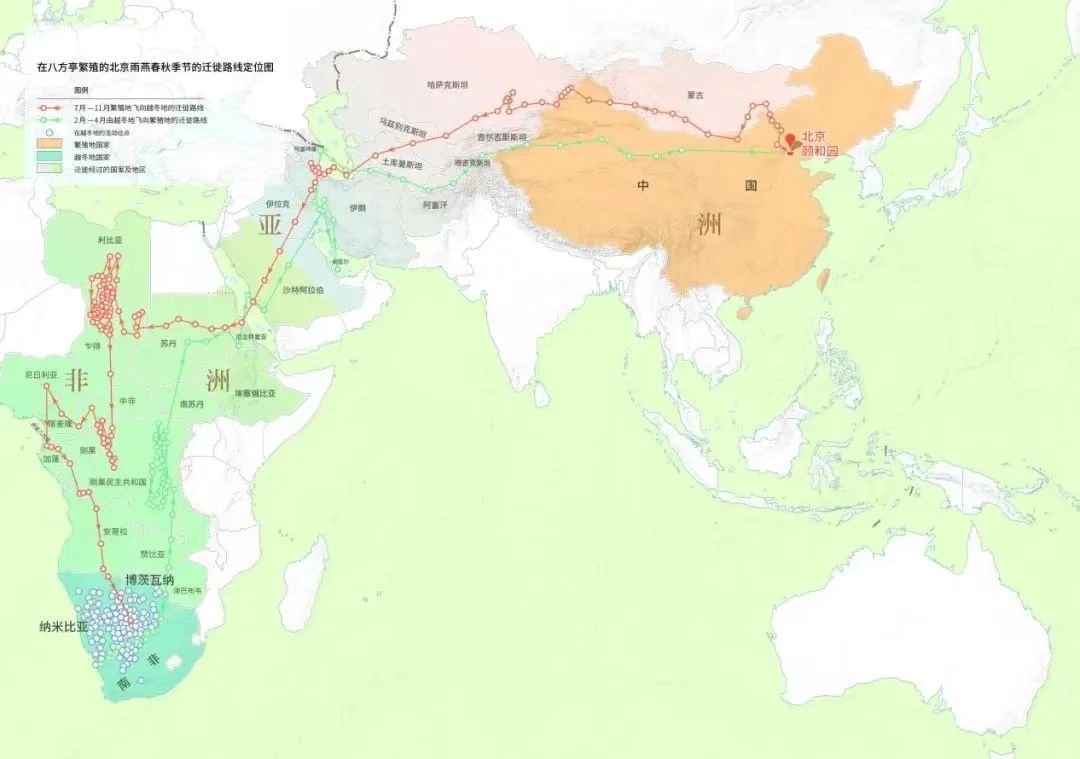

北京雨燕迁徙路线

8月初,它们离开北京前往南非过冬,一飞就是100多天,无论是速度还是飞行距离,都算得上是鸟类中的“长距离飞行冠军”了。在这过程中,雨燕几乎不落地,因此有传言“雨燕落地就无法再起飞”,这是真的吗?

其实,雨燕并非完全不能落地,但它们对地面活动极为不适应,落地后往往面临生存危机。

足部退化

雨燕的四个脚趾全部向前,这种结构使它们只能像钩子一样钩住墙壁或岩石壁,悬挂着身体,无法像其他鸟类那样抓握树枝或在地面上行走。并且,它们的足部肌肉退化,短小无力,一旦不慎摔到地面,难以通过跳跃或扑腾重新起飞。

雨燕退化的脚部(极端案例)来源:科普公园

翅膀形态

雨燕的翅膀狭长如镰刀,翼展可达体长的2倍以上,这种翅膀形态使它适合高速飞行和长时间滑翔,但在地面起飞时,雨燕需要极高的初速度,不过由于它们的足部退化,无法提供足够推力,它们通常从高处坠落或借助风力才能升空。

来源:央视新闻

代谢系统

有数据显示,雨燕的肌肉中富含慢肌纤维,适合持续飞行但爆发力不足,这些特征使它们更依赖飞行而非地面活动。它们掌握了“单半球慢波睡眠”技术——飞行时让一侧大脑休息,另一侧保持清醒控制飞行,这种能力在脊椎动物中极为罕见。

为什么以“北京”命名?

北京雨燕,作为极少数以“北京”命名的野生候鸟,不仅是北京生态系统的重要组成部分,更是北京这座城市独特的生态文化符号,与北京的“燕京文化”有着千丝万缕的联系。

自元大都时期起,雨燕就与北京城结下不解之缘。它们选择在正阳门、天坛等古建筑的椽洞筑巢,这些人工洞穴比野外裸岩更安全温暖。老北京人将雨燕唤作“楼燕儿”,每逢清明前后,数万只雨燕归来时的鸣叫被视为春耕的信号。

这种文化认同在当代迸发出新的生命力。2008年北京奥运会吉祥物“妮妮”以雨燕为原型进行设计,也是北京中轴线申遗的首个数字形象,将雨燕形象转化为20只“京燕风筝”,每只风筝融入钟鼓楼、万春亭等遗产点元素,形成“中轴燕”数字形象。

雨燕数量已超过一万只

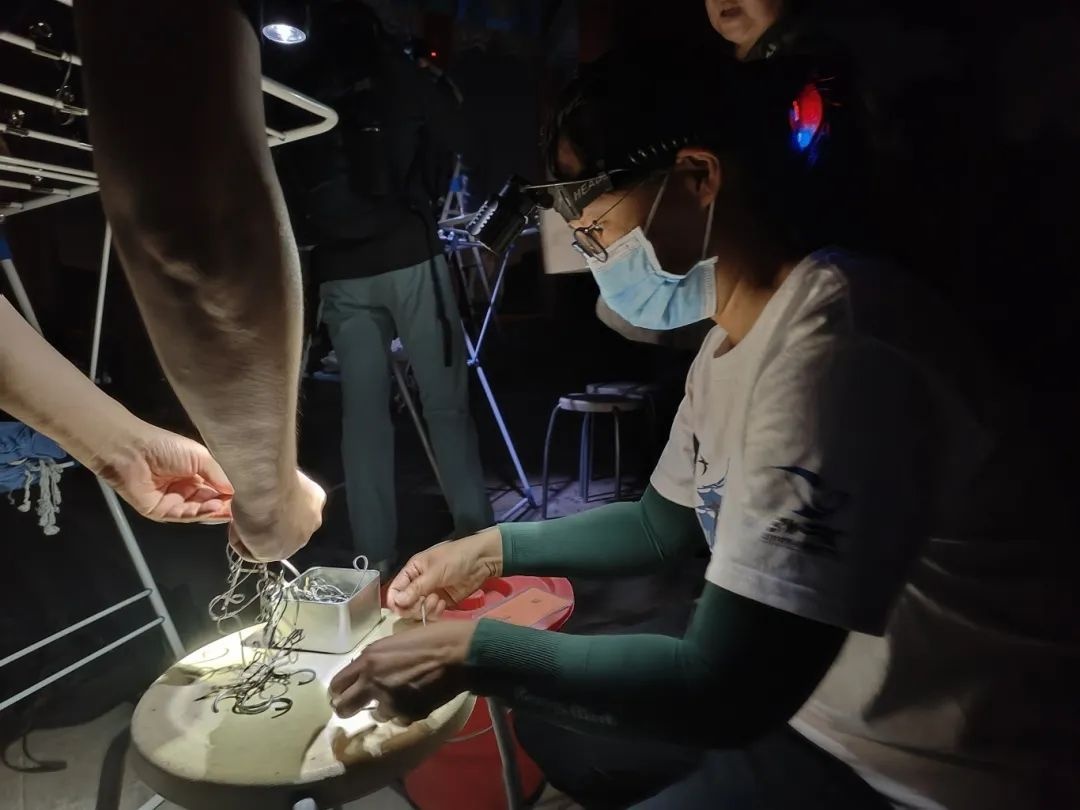

环志是鸟类研究常用的手段,根据鸟类形态和活动特征,在跗蹠部、颈部、翅基部等合适的部位,固定一个刻有国家环志中心唯一编号的金属环,当再次捕获该鸟后,人们就可以了解它的活动范围了。

雨燕环志前的准备工作 来源:科普公园

工作人员通过专业的布网方式,在不伤害雨燕的前提下进行捕捉。随后,将捕获的雨燕迅速转移至测量区域并佩戴环志,对雨燕的各项身体数据进行精准测量并详细记录,完成环志和相关数据采集后,雨燕被小心翼翼地放飞。

测量雨燕喙长 来源:科普公园

通过环志工作,可以研究北京雨燕的种群动态及迁徙规律等。研究发现,北京雨燕每年春季从非洲南部出发,在4月中旬准时抵达北京,在北京的古建筑、现代桥梁、仿古建筑等地筑巢、繁殖,待雏鸟长大,又在7月中旬踏上南迁之旅。据北京市野生动物救护中心2024年调查数据显示,雨燕数量已超过一万只。

作为普通人的我们,也要多多关注北京雨燕,积极参与到生物多样性保护行动中来,共同守护北京的生态家园。

投稿啦

“数字北京科学中心”对您发出投稿邀请!

文章要与科学相关,且未在其他平台发布过,配图需三张以上,字数在1500~2500字,期待您的投稿~

投稿邮箱:

bjsctougao@bjsc.net.cn

来源:数字北京科学中心

景盛配资-炒股配资公司-配资平台网站-炒股票杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。